Резорбция плода

Описание: Резорбция: это хорошо или плохо? Явления резорбции и остеогенеза дополняют друг друга, поскольку не будь какого-либо из них, костное обновление было бы невозможно. Именно это помогает обеспечить организм минералами в случае их дефицита. Но когда в теле преобладает такой процесс, то серьёзные патологии неизбежны.

Как и все системы в организме человека, опорно-двигательный аппарат и скелет в целом также регулярно принимает участие в метаболических реакциях. Подразумевается развитие, преобразование, обновление костей.

Ещё во внутриутробном периоде у плода можно наблюдать замещение хрящевого варианта скелета на более прочный – костный. То есть идёт моделирование костей.

Однако далее опорный аппарат младенца проходит этапы развития, благодаря которым осуществляется перестраивание костной структуры вплоть до полного взросления. Эти процессы были бы недостижимы без резорбции кости.

Типология костной ткани

Чтобы разобраться в резорбции, а именно в сути самого явления, стоит вначале вникнуть в структуру костей, их типы. Следует отметить, что в теле присутствует 2 вида костной ткани.

- Компактная и кортикальная плотная кость. Из неё состоят внешние части структур опорного аппарата, и она во многом разнится от иных костей спецификой своего строения. По сути, 4/5 скелета составляют кости такого типа. Их задача – гарантия защиты и устойчивости. При продолжительной нехватке микроэлементов такой тип костей посредством их рассасывания под действием определённых веществ способен пополнить их запасы.

- Губчатая, или трабекулярная кость, располагается в середине позвонков и больших длинных костей. Такая кость на 3/5 — это неорганические вещества, а органический материал представлен, как правило, коллагеном. Именно между губчатыми костями пребывает костный мозг. К тому же они в значительной мере, нежели кортикальные, принимают участие в метаболических реакциях и гарантируют поддержку позвоночника.

Особенности механизма резорбции

Резорбция костной ткани – это важнейший из процессов, которые проходят в теле человека. Так что такое резорбция? Костная резорбция представляет собою явление разрушения и деградации костей под действием остеокастов. В свою очередь остеокасты — это крупные многоядерные клетки, состоящие из огромного количества лизом, вакуолей, митохондрий. Остеолиз проходит именно благодаря им.

Совокупность этих клеток обладает способностью к растворению минеральной структуры костей и поддаёт гидролизации их матрикс. Механика действия такова: остеокласт крепится к оболочке кости и продуцирует гидролитические ферменты, а также иные вещества, растворяющие кость.

Остеокласты устраняют минералы кортикальной кости, оказывая резорбтивное воздействие сугубо на поверхность губчатых костей, к тому же лишь в некой мере. Итог такого действия – появление полости.

Почему резорбтивное действие в определённый момент приостанавливается, до сих пор неизвестно, но существует гипотеза, что на него влияют вещества, освобождённые из матрикса, а также значительная концентрация кальция.

Однако резорбция костной ткани в норме всегда уравновешивается стадией реверсии, в ходе которой тело подготавливается к формированию новых тканей.

Остеогенез длится до устранения ранее созданной полости, до образования новейшей структурной костной единицы. В процессе образования кости её покровы сглаживаются и последующие действия в этом русле приостанавливаются.

Затем следует этап отдыха до начала новой стадии ремоделирования костей.

Когда резорбция превращается в проблему?

Резорбция костной ткани является привычным процессом тела, необходимым этапом жизнедеятельности кости, что обладает свойством к самообновлению посредством ремоделирования. Такие действия по обновлению опорного аппарата гарантируют его сохранность в течение многих лет.

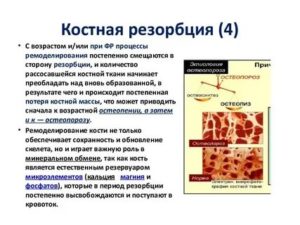

В детстве процесс образования костной ткани превышает проходящие процессы резорбции, тем самым обеспечивая рост костей и зубов, однако у стариков преобладает резорбтивное действие. Процессы деструкции в костях обостряются, вследствие чего повышается вероятность появления остеопении либо остеопороза.

Тем не менее повышенная деструкция костей отмечается и случае этих патологий:

- недуги крови;

- болезни почек;

- недуги органов ЖКТ;

- ревматические процессы;

- генетические отклонения;

- эндокринные заболевания;

- употребление определённых препаратов;

- метаболические отклонения в опорно-двигательной системе.

Следует отметить, что некоторые люди сталкиваются с процессами резорбции в совсем иных обстоятельствах. Так, зачастую можно наблюдать деструкцию костной ткани вокруг имплантата. В этом плане такая операция в чём-то сродни лотерее.

Одни люди устанавливают импланты и десятилетиями не вспоминают о них, а другие – через несколько недель сталкиваются с серьёзной проблемой. Стоит заметить, что причиной потери костной ткани является чрезмерная либо минимальная нагрузка на ещё не минерализовавшуюся, не успевшую сформироваться кость.

К примеру, в случае утраты зуба ткань разрушается именно вследствие отсутствия нужной нагрузки.

Что же до резорбции ткани около имплантата, то она появляется вследствие периимплантита. Как правило, появление периимплантита связывают с состоянием мягких тканей вокруг имплантата, от конструкции его покрытия.

Большое значение также имеют опытность, действия хирурга, но не менее важную роль играет фактор курения, поскольку у курильщиков вероятность возникновения резорбции, сопутствующей установке импланта, увеличивается в несколько раз.

Уточнить информацию, насколько усугубилась резорбция, можно посредством анализа рентгено-, радио-, зоно — и ортопантограмм. Тем не менее очная оценка зачастую малорезультативна и если помогает, то лишь на позднейших стадиях патологии. Чуть более эффективным можно назвать КТ, поскольку с его помощью можно сделать самые чёткие анатомические характеристики процесса резорбции.

Не менее важны лабораторные исследования обмена минералов, показатели уровня гормонов, биологические маркеры костной резорбции (к примеру, на матриксные металлопротеиназы – ММП либо ММР).

Но самыми «говорящими» можно назвать маркеры, указывающие на концентрацию в крови необходимых минералов, а также уровень гормонов, что принимают участие в формировании скелета.

Нельзя рассчитывать на точную диагностику, опираясь на данные всего одного исследования, поскольку у каждого метода есть свои положительные и отрицательные стороны, поэтому лишь комплексное обследование представит достоверную картину.

Источник: drpozvonkov.ru

Источник: https://naturalpeople.ru/rezorbcija-ploda/

Резорбция костной ткани: что это такое в медицине, маркер резорбции кости челюсти

В организме человека постоянно происходят различные обменные процессы, в которых участвует и скелет, – моделирование, обновление и преобразование. Еще во время зарождения плода в утробе матери хрящи заменяются более твердыми костными тканями, что называется моделированием костей.

Далее костный скелет малыша продолжает активно развиваться, происходит перестройка скелета вплоть до достижения взрослого возраста. К вышеуказанным процессам присоединяется и резорбция костной ткани, о чем мы расскажем подробно в текущей статье.

Что такое резорбция костной ткани

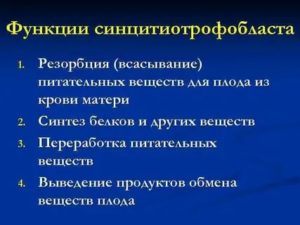

Одним из постоянных процессов, которые происходят в теле человека, является резорбция костной ткани. Сразу появляется вопрос: что такое резорбция костной ткани в медицине? Это процесс разрушения, рассасывания и деградации костной структуры в связи с ремоделированием скелета с целью укрепления и возрастного формирования.

Данное явление происходит под действием остеокластов. Это крупные многоядерные клетки, которые состоят из большого числа лизом, вакуолей, митохондрий. Совокупность перечисленных клеток имеет возможность растворять минеральную структуру костей, что приводит к появлению полостей.

Справка. При некоторых недугах, например, остеопорозе и остеопении, в результате чрезмерного развития данного процесса происходит аномальное снижение костной массы, что влечет за собой травмы и переломы.

Когда резорбция становится проблемой

Как уже говорилось выше, резорбция костей является обычным процессом в организме, который обладает свойством самообновления костей посредством ремоделирования. Благодаря такому процессу опорно-двигательный аппарат сохраняется в течение многих лет.

В раннем возрасте процесс образования костной ткани преобладает над процессами резорбции, что обеспечивает рост костей и зубов, у людей же старшего возраста, наоборот, превалирует резорбтивное действие.

Таким образом, в костной структуре организма обостряется процесс деструкции, что увеличивает вероятность проявления остеопении или остеопороза, а это является проблемой.

Стоит заметить, что такой процесс в организме человека может произойти и по иным причинам. Так, например, при установлении имплантата может произойти деструкция костей близ инородного предмета.

Симптомы

Костная резорбция – это не тот тип аномалии, который обладает ясной клинической картиной и подвергается легкой диагностике.

Чаще всего большинство пациентов даже не подозревают, что в их организме идут недостаточные процессы обновления. Резорбцию можно заподозрить, если появляются недуги опорно-двигательного аппарата, например, остеопороз.

В таком случае симптоматика будет зависеть от этого недуга, не имея привязки к процессу разрушения костной структуры. Ярким симптомом резорбции можно назвать чрезмерную ломкость костей.

Если у человека наблюдаются постоянные переломы, которые образуются даже вследствие незначительной травмы, то это повод для визита к врачу.

Методы диагностики

Аномальная резорбция – это патологический процесс, который может быть спровоцирован серьезным недугом. Для установления причины возникновения заболевания требуется проведение нескольких обследований.

Самые основные методы исследования резорбции костной ткани:

- Лучевая диагностика. Данный вид диагностики дает мало информации о состоянии костной ткани пациента, как и о степени развития заболевания. В основном данный метод используется при начальных признаках недуга. Данный способ включает в себя проведениеследующих исследований:

- остеоденситометрия,

- радиография,

- рентген.

- Лабораторные исследования. В данном случае осуществляется оценка гормональных показателей, минерального обмена. Устанавливаются биохимические маркеры резорбции костной ткани. Самыми информативными данными обладают маркеры, которые указывают на насыщенность важными минералами крови, а также анализ на уровень гормонов, которые принимают участие в создании скелета.

- Биопсия кости. Такой метод исследования является гистоморфологическим. На его основании можно получить точный анализ состояния костной ткани на клеточном уровне. Но есть пара недостатков у биопсии – инвазивность и отсутствие необходимого оснащения в большинстве лабораторий.

Лечение

Терапия резорбции кости челюсти и других костных тканей основывается на приеме специальных медикаментов. При тяжелой стадии протекания недуга или при неэффективности терапии медикаментами специалист может назначить хирургическое вмешательство, о чем мы расскажем ниже.

Виды терапии:

- Медикаментозная. В данном случае специалист назначает прием групп препаратов, которые обеспечивают подавление дегенеративных процессов в костных тканях. Сюда входят:

- бисфосфонаты. Сходны с неорганической солью кальция, устанавливают связь с минеральными веществами костной ткани, тем самым затормаживая процесс разрушения,

- кальцитонины. Ответственны за процессы усвоения кальция в организме путем их стимуляции,

- стимуляторы. Медикаменты этой группы способны запустить или усилить образование костной ткани. Чаще всего это препараты фтора, стронция, анаболические средства,

- многоплановые медикаменты. Оказывают общий положительный эффект на процессы, которые происходят в тканях. Часто применяются витамин D и препараты кальция.

- Хирургическое вмешательство. В данном случае операция может быть нескольких видов, которая подбирается индивидуально, исходя из степени тяжести протекания недуга.

Виды операций:

- остеопластика. Данный вид хирургического вмешательства основывается на замещении костной ткани. Остеопластикой можно исправить врожденные деформации, а также приобретенные деформации лицевой части. Кроме того, такой вид операции активно используется в пластической хирургии и после онкологических вмешательств. Суть остеопластики заключается в том, что в кость человека внедряют определенный материал (аутогенный, аллогенный, ксеногенный или аллопластический), который способен простимулировать рост ткани,

- протезирование на имплантатах. Данный вид операции применяется при резорбции зубов. Между утраченными зубами устанавливается имплантат. При повреждении жевательного отдела имплантат устанавливается на каждый зуб,

- синус-лифтинг. Эта операция является пластической. Назначается при поражении верхней челюсти и в том случае, если необходимо не только увеличить костную массу, но и поднять гайморовы пазухи.

Заключение

Резорбция костной ткани – естественный процесс, который происходит в организме каждого человека. В некоторых случаях под воздействием разных факторов данный процесс может вылиться в серьезную проблему. В таком случае важно сразу обратиться за помощью к специалистам для диагностики недуга и для построения эффективной схемы лечения.

Источник: https://zaslonovgrad.ru/zabolevaniya/chto-takoe-rezorbtsiya-kostnoj-tkani

Резорбция Корня-Виды Диагностика Лечение

Резорбция корня- одно из, пожалуй, самых загадочных явлений в стоматологии, которое возникает у людей в независимости от возраста, пола и состояния здоровья ротовой полости.

Как бы Вы отлично ни запломбировали корневые каналы или произвели протезирование, всё это не имеет смысла, если возникла резорбция корня. Она возникает даже тогда, когда на первый взгляд пациент стоматологически здоров.

Над вопросами почему она возникает? и как ее устранить? стоматологи бьются уже больше столетия. В данной статье рассмотрены виды, диагностика и лечение резорбции корня.

Виды резорбции корней

Выделяют следующие виды резорбции корней: физиологическую резорбцию корней временных зубов и патологическую резорбцию.

В зависимости от места возникновения резорбцию разделяют на наружную и внутреннюю.

По причине возникновения наружную условно делят на

- Воспалительную

- Поверхностную

- Заместительную

К видам наружной резорбции корня добавляется цервикальная резорбция.

Внутренняя резорбция может осложняться перфорацией.

К сопутствующим факторам возникновения относят травму, будь то острая или хроническая – постоянное механическое давление, воспаления пульпарного и периодонтального комплекса, кисты, опухоли и неизвестная этиология.

Физиологическая резорбция корней молочных зубов

Физиологическая резорбция корней молочных зубов начинается в период смены временных зубов постоянными. В основе лежит механизм избирательной активации остеокластов посредством рецептора активатора ядерного фактора каппа В (RANKL лиганды). Вместе с тем, в литературе очень расплывчато объясняется каким образом происходит резорбция пульпы и периодонта.

Известно, что резорбция временных зубов происходит равномерно, неравномерно и в области фуркации.

Равномерная резорбция характеризуется одновременным рассасыванием всех корней зуба, слабо затрагивая зону фуркации.

Неравномерная, в свою очередь, протекает на том корне, который ближе всего находится к фолликулу постоянного зуба.

Несложно догадаться, что третий вид резорбции начинается в области фуркации и только потом переходит на корни временных зубов. Поле рассасывания кости роль остеокластов берут на себя клетки пульпы и одонтобласты.

Внутренняя резорбция корня (ВРК)

Внутренняя резорбция корня – явление бессимптомное и почти всегда выявляется случайно.

Причина, зачастую, — воспаление в пульпе и травма. Повреждение предентина, дентинных канальцев медиаторами воспаления (интерлейкины 1В, фактор некроза опухоли) стимулируют систему RANKL. Эта система избирательно активирует остеокласты в периодонтальных и/или пульпарных тканях.

Поскольку из-за внутренней резорбции нормальная пульпа превращается в гранулематозную ткань, она просвечивается сквозь ткани зуба и возникает, так называемое, «розовое пятно». В следствие дальнейшего некроза пульпы, розовый цвет меняется на серый.

По мере прогрессирования резорбции, появляются жалобы пациента на боли, а повреждение периодонта ведет к нарастающей подвижности зубов.

Внутренняя резорбция корня и перфорация

Протекает аналогично ВРК без перфорации, но доходит до цемента и периодонтальной связки. Исходя из этого, лечение и прогноз заболевания осложняется и зависит от размера дефекта.

Поверхностная резорбция корня

Данный тип резорбции считают физиологическим процессом в силу реакции на повреждение в ходе травмы или ортодонтического лечения – происходит ишемия и некроз цементобластов, поэтому он не представляет особого клинического интереса. Действует в пределах цемента и редко выходит за его пределы. Дефекты обычно небольшого размера и выявляются редко, особенно с вестибулярной и оральной сторон. Функциональных нарушений не возникает.

После устранения пускового механизма сразу происходит построение новых структур, поэтому лечение не требуется.

Наружная воспалительная резорбция

Самый быстрый и агрессивный тип наружной резорбции корня. Возникновение связано с бактериальной инфекцией с корневых каналах, травмой (особенно полный вывих зуба), некрозом пульпы и широкими дентинными канальцами из-за незаконченного формирования корня. Процесс сопровождается обширной деструкцией тканей корня, потерей ЦЭС и нарушением функции.

Заместительная резорбция или, как ее называют, анкилоз

Последний тип наружной резорбции, но по степени выраженности деструкции тканей не отстает от воспалительной. Возникает также при травмах, особенно при вколоченном или полном вывихе зуба.

Обычно является исходом воспалительной резорбции, даже при ее лечении.

Заместительная резорбция – процесс хронический, возникает в месте повреждения периодонтальной связки на наружной поверхности корня, никогда не может остановиться самостоятельно и почти всегда приводит к потере зуба.

Из-за сильного патологического воздействия происходит повреждение периодонтальной связки, и как следствие, неизбежное образование кости на этом месте. Зуб становится неподвижным.

Если заместительная резорбция приостанавливается, говорят о транзиторном виде. Если доходит до потери зуба – такую резорбцию называют прогрессирующей.

Цервикальная резорбция

Как не называй этот вид резорбции, наружная цервикальная, инвазивная или периферическая цервикальная резорбция, она остается идиопатическим вариантом наружной. Инициируют развитие травмы, ортодонтия, бруксизм, скейлинг.

В ходе некоторых исследований, представлены случаи влияния внутриканального отбеливания на развитие наружной резорбции.

Считается, что 30% пероксид водорода может проникать сквозь канальцы на поверхность цемента и разрушать его и периодонт.

Возникает не всегда в области шейки, что зависит от глубины патологического кармана и уровня маргинальных тканей.

Резорбция поддерживается засчет инфекции в десневой борозде, постепенно огибает пульповую камеру, повреждение которой не происходит. Цервикальная резорбция протекает бессимптомно до момента присоединения периодонтальной и пульпарной инфекции.

При глубоком дефекте возникает температурная чувствительность, стенки полости твердые, скрипят и слабо кровоточат при зондировании.

Диагностика резорбции корня

Проблема диагностики резорбции корня внутренней в том, что пациента ничего не беспокоит, и так может длиться годами. Поэтому отдать должное следует рентген-диагностике.

| Внутренняя резорбция | Наружная резорбция |

| Ровный, четкий очаг деструкции | Асимметричный, изъеденный очаг деструкции |

| Дефект всегда находится в пределах корневого канала | Дефект находится на поверхности корня и может менять свое положение |

| Нечеткие слабозаметные контуры корневого канала | Контуры корневого канала четкие, накладываются на очертания дефекта |

В диагностике наружной резорбции также помогает рентгенологическое исследование. Дефекты обычно имеют неровные края, могут уходить вглубь дентина и определяются на любой поверхности корня.

Однако бываю случаи, когда очаг просветления имеет четкие контуры, как при внутренней резорбции, в таком случае следует сделать рентгенограмму в нескольких проекциях и убедиться в том, что контур корневого канала накладывается на контуры дефекта, а еще лучше сделать КЛКТ.

А вот заместительную резорбцию от воспалительной отличить сложнее. Рентгенологически при заместительной резорбции очагов просветления и периодонтальной щели нет в следствие образования кости. Анкилоз протекает легче в связи с хронизацией процесса.

Диагноз цервикальная инвазивная резорбция устанавливается на основании клиники и рентген-диагностики. Состояние при этом бессимптомное, как и при ВРК видим «розовое пятно» на эмали, воспаление периодонта, но пульпа не повреждена.

Лечение резорбции корня

Говоря о лечении резорбции корня, сложно составить универсальный план действий. Выбор метода зависит от вида резорбции, величины дефекта, вовлечение пульпы и способности обеспечить адекватный доступ.

В случаях внутренней резорбции корней канал пломбируют гуттаперчей, МТА, композитными герметиками. Это требует от врача высокой квалификации и знания анатомии корневых каналов.

Множество мнений существует насчет временной пломбировки гидроксидом кальция. Некоторые врачи успешно применяют кальций на практике, закладывая его в каналы сроком до полугода и больше.

Однако есть исследования, доказывающие прогрессирование и даже развитие ранее не возникшей резорбции. Вместе с тем, временное пломбирование каналов кальцием (более 3 мес.

) приводит к снижению эластичности дентина, рискуя появлением фрактур.

Внутренняя резорбция с перфорацией со стороны ротовой полости подлежит лечению при создании адекватного хирургического доступа при помощи выкраивания и отслаивания лоскута и при качественной антисептической обработке.

Правильный подход к лечению наружной воспалительной резорбции требует устранение причины, тщательную механическую и медикаментозную обработку корневых каналов и в последствии пломбирование (возможен вариант временной пломбировки сроком до 3 недель), при условии функциональной значимости зуба.

Заместительная резорбция не поддается лечению путем удаления некротизированной пульпы. Какое-то время использовали белки эмалевого матрикса, но их положительное действие не доказано. Важно выяснить возможную причину и устранить ее. В большом проценте случаев, заместительная резорбция ведет к потере зуба, о чем следует предупредить пациента.

Цервикальная идиопатическая резорбция предполагаемо связана с отбеливанием, бактериями, травмой и раздражением периодонтальной связки, а также с системной патологией, а именно мочекаменной болезнью. Хорошо зарекомендовали себя результаты применения МТА (как дезинфицирующий и биосовместимый материал) в сочетании с СИЦ и композитом «сэндвич-техникой».

Следует помнить, что эндодонтическое лечение не способно остановить активность кластов грануляционной ткани само по себе, поэтому подход нужен комплексный, над чем еще работают…

Статья написана Вишняк О. специально для сайта OHI-S.COM. Пожалуйста, при копировании материала не забывайте указывать ссылку на текущую страницу.

Источник: https://ohi-s.com/uchebnik-stomatologa/rezorbtsiya-kornya/

Касается всех беременных: что такое феномен исчезающего плода * Клиника Диана в Санкт-Петербурге

Многие женщины считают, что многоплодная беременность им не грозит, ведь в их роду ни у кого не было двойняшек. На самом деле 70% беременных изначально вынашивают двойню, но один из плодов замирает. Что происходит дальше? Как это сказывается на развитии второго малыша? И можно ли спасти второй плод, если один из двойни замер на приличном сроке?

Опасна ли многоплодная беременность

Многоплодная беременность представляет собой развитие двух плодов в матке при одной беременности.

Беременность может быть монозиготной, когда двойняшки развиваются из одиночной яйцеклетки и дизиготической — два плода из двух яйцеклеток.

В случае оплодотворения и сегментации (деления) одного яйца образуются монозиготные близнецы, а в случае оплодотворения двух яиц, которые могут образоваться из одного или двух фолликулов, развиваются дизиготные близнецы.

Соотношение многоплодных и одиночных беременностей составляет 1:89 (согласно закону Хеллина).

Частота множественных беременностей зависит от: расы родителей, возраста и паритета матери, использования гормонов — кломида и гонадотропина для стимуляции овуляции, сроков прекращения использования противозачаточных таблеток. На возможность многоплодного зачатия влияет даже сезон, а именно воздействие солнечного света.

Из-за возникновения многочисленных осложнений двойная беременность и роды двойни относятся к рискованным. Это подтверждается клиническими данными о более частых спонтанных абортах, особенно при монозиготных беременностях, гипертонии во время беременности, кровоизлиянии различной этиологии, анемии, раннем разрыве амниотических мембран, гидрамниозах, преждевременных родах и т.д.

Синдром исчезающего плода

Гинекологи утверждают, что около 70% всех беременностей — многоплодные, но к 3-й неделе один из эмбрионов погибает незаметно для матери.

На ранних сроках гибель второго плода при дихорионической беременности (когда каждый плод имеет свою оболочку) не дает симптомов, поэтому женщина даже не знает, что у нее был второй эмбрион.

Он рассасывается в утробе и не визуализируется ни на УЗИ, ни в ходе родов.

Врачи могут только предположить наличие двойни по косвенным признакам, но точного подтверждения, если эмбрион погиб на сроке до 6 недель, у них не будет.

Это так называемый феномен исчезающего плода, при котором плод практически бессимптомно самоустраняется. Косвенно можно увидеть изменения по снижению концентрации гормона ХГЧ, ведь при многоплодной беременности его уровень выше, чем при ожидании одного малыша.

Второе название феномена — резорбция — самоустранение замершего в развитии эмбриона. Это состояние не опасно, а вот замирание плода на более поздних сроках несет определенные риски.

Диагностика беременности с близнецами

Диагностика многоплодной беременности необходима на самой ранней стадии, чтобы своевременно установить ее нормальное или патологическое развитие. Уже в 6 недель беременности можно сонографически визуализировать два гестационных мешка в матке, а в 7-8 недель беременности можно увидеть два эмбриона с подтверждением частоты сердечных сокращений плода.

На ранних сроках беременности дифференциально диагностированная матка может быть увеличена за счет: гидратидной формы, миомы матки или кисты яичников. На более позднем сроке беременности подтверждение двойной беременности возможно путем клинического, сонографического обследования и биохимического анализа (повышенные значения HPL и -фетопротеина).

Повторные сонографические исследования могут выявить следующие аномалии многоплодных беременностей:

- одна нормальная беременность с одним мешком, не содержащим эмбриона;

- один мешок, не содержащий эмбриона, и один мешок с мертвым плодом;

- замершие плоды в обоих мешках;

- один нормальный плод и один мертвый мумифицированный плод.

Один плодный мешочек может быть резорбирован во время беременности, а неповрежденный плод продолжает нормально развиваться в матке. В некоторых случаях потеря одного плода не сопровождается клиническими симптомами, а в других это может сопровождаться легким кровоизлиянием.

Последствия замирания второго эмбриона после 3 недель

Замирание одного из плодов на сроке от 3 недель — не такое редкое явление. Оно встречается в 2 — 7% случаев многоплодных беременностей. В основном это монохориальное многоплодие, когда два или несколько эмбрионов объединены общей оболочкой.

Естественно, что женщину, узнавшую о гибели одного из плодов одолевают страхи: выживет ли второй ребенок в таких условиях? Каковы риски? На эти вопросы ответить однозначно сложно, так как последствия замирания одного из плодов для жизнедеятельности второго зависят от срока, на котором произошёл сбой.

Гинекологи выделяют три периода:

До 10 недель беременности. Гибель одного из эмбрионов в 1 триместре никак не сказывается на самочувствии матери и развитии беременности в целом. Возможно, женщина заметит у себя кровянистые выделения, однако угрозы выкидыша не будет.

Существует миф, будет умерший эмбрион отравляет второй плод, особенно в случае общей оболочки, но научного подтверждения этому нет.

Другое дело, если эмбрион погиб в результате генетического отклонения или врождённого заболевания, которому может быть подвергнут второй ребёнок.

В этом случае беременность развивается нормально, но рождённый малыш будет иметь проблемы со здоровьем. Однако они будут обусловлены внутриутробной патологией, а не гибелью во время беременности второго плода.

10-13 недель. На этом сроке формируется плацента, богатая кровеносными сосудами. У однояйцевых близнецов, имеющих одну плаценту на двоих, присутствует анастомоз — соединение сосудов в единое русло. При гибели одного плода второй часто испытывает проблемы с кровоснабжением.

Проверить насколько это опасно можно обследуясь с помощью допплеровского УЗИ, четко показывающего кровоток. При отсутствии отклонений в циркуляции крови выживший плод развивается нормально. В остальных случаях (примерно 25%) развивается поражение головного мозга, и малыш может родиться с ДЦП или другой патологией. Риск гибели второго плода увеличивается в 2 раза.

Свыше 13 недель. Поздний срок беременности — самый опасный, причём не только для жизни будущего ребёнка, но и для матери.

У неё высок риск развития синдрома диссеминированной внутрисосудистой коагуляции — нарушения свёртываемости крови, в результате чего у беременной увеличивается кровоточивость, выступает сыпь в виде кровянистых пятен, понижается давление и нарушается работа некоторых внутренних органов.

В этом случае женщина ложится в стационар до самых родов и постоянно принимает специальные препараты, влияющие на состав и свойства крови — антикоагулянты, антиагреганты, ангиопротекторы и пр.

Оставшийся в живых плод также страдает. Из-за нарушения кровотока, тело умершего малыша становится своеобразным резервуаром, куда собирается кровь, и живой плод будет обескровлен. Этого можно избежать, если вовремя предпринять соответствующие меры.

На фоне ДВК-синдрома у матери малыш испытывает сильное кислородное голодание, что увеличивает риск поражения головного мозга и рождения ребёнка с ДЦП. По этой причине в случае гибели одного из плодов на позднем сроке женщине в срочном порядке делают кесарево сечение.

Выводы

Чтобы выносить и родить здорового ребенка, нужно посещать плановые скрининги, выявляющие любые отклонения от нормы. Важно проходить УЗИ с допплером — доплерометрию, показывающую качество кровоснабжения плода.

Это необходимо делать и при одноплодной беременности, а при многоплодной тем более.

Если выявлена многоплодная беременность, независимо от того замер второй плод или нет, нужно чаще обследоваться, ведь риски осложнений увеличиваются в два и более раз.

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ссылкой:

Источник: https://medcentr-diana-spb.ru/beremennost/kasaetsya-vseh-beremennyih-chto-takoe-fenomen-ischezayushhego-ploda/

Эмбриональная смертность

На сегодняшний день в управлении стадом проблема воспроизводства КРС становится на первое место.

Интенсивная селекция во всём мире на хозяйственно-полезные признаки, а именно на повышение уровня молочной продуктивности у коров привела к снижению их репродуктивной способности.

В 20 веке при средней продуктивности 5000 л молока животные имели приемлемый сервис-период и небольшой индекс осеменения: за год практически каждая корова приносила телёнка, и процент стельных животных после первого осеменения был на уровне 60-65%.

©alsen / pixabay.com

А сейчас при увеличении продуктивности сервис-период увеличился больше чем на 40 дней и индекс осеменения увеличился почти в 2 раза, соответственно, межотёльный период стал больше года на 3 месяца.

Значит, четверть следующего года используется и не каждая корова в стаде приносит по телёнку. При этом даже после плодотворного первичного осеменения только треть коров остаются стельными.

Естественно, это очень низкий уровень воспроизводства стада.

Тем не менее, как известно, эмбриональную смертность как причину воспроизводительных потерь и снижения репродуктивной функции КРС очень долгое время отрицали не только специалисты-практики, но и многие учёные.

И только достижения биотехнологии, а именно разработка трансплантации эмбрионов, и технология нехирургического извлечения эмбрионов позволили показать, что до 70% всех воспроизводительных потерь у КРС как молочного, так и мясного направления продуктивности происходит за счёт эмбриональных потерь, т. е. эмбриональной смертности, которая происходит в течение первого эмбрионального периода (от 1 дня осеменения до 45 дня после осеменения). И такая причина потери стельности, как эмбриональная смертность, выступает на первое место по степени потерь воспроизводительной функции у крупного рогатого скота. Как известно, это доказано и экспериментальными опытами, и на практике.

Основные причины

Мы знаем, что оплодотворяемость после искусственного осеменения составляет до 90%, т. е. семя работает так, как ему положено. Но в дальнейшем, в ранний период после осеменения, а именно с 1 до 45 дня, как раз происходит наибольшая часть потерь стельности.

Это мини-аборты, а также аборты, которые происходят в предплодный и плодный периоды, но именно на эти периоды приходится меньшее количество потерь стельности. Соответственно, основная часть (70%) от потерь стельности приходится именно на ранний эмбриональный период.

Для того чтобы разобрать основные причины ранней эмбриональной смертности, необходимо немного углубиться в физиологию образования зародыша: активно перемещаясь по половым путям самки, половые клетки самца достигают яйцеклетки в роге матки, где непосредственно осуществляется оплодотворение.

Дробление начинается с конца первых суток после оплодотворения и продолжается в течение 3-4 суток во время движения зародыша по маточной трубе. Стадию морулы эмбрион у КРС достигает к 6-му или 7-му дню после оплодотворения. Морула – это клеточная масса, в которой одна клетка похожа на другую, т. е.

из каждой клетки морулы можно получить отдельного телёнка, именно работа с морулой используется в эмбриологии. Следующая стадия за морулой – стадия бластоцисты: здесь появляются тромфобласты (клетки, которые несут функцию питания) и собственно эмбриональные клетки, из которых развиваются все органы и системы будущего телёнка.

Такой эмбрион от стадии оплодотворения до стадии бластоцисты покрыт прозрачной оболочкой (зона пилюцида), и этот эмбрион до стадии 7-8 дня в размерах не увеличивается. Деление клеток и размножение этих же клеток, все процессы, которые происходят внутри такого зародыша, происходят за счёт тех питательных веществ, которые накоплены ещё в яйцеклетке.

Но с 7 по 8 день эмбрион освобождается от оболочки и наступает прямой контакт освобождённого эмбриона с маточной средой, т. е. со слизистой оболочкой матки.

С этого периода меняется тип питания: если ранее эмбрион питался теми запасами веществ, которые были накоплены ещё при формировании яйцеклетки, то в этот период эмбрион начинает питаться секретами желёз слизистой оболочки матки.

Именно здесь проходит вторая волна эмбриональных потерь, так как маточная среда может оказаться не совсем комфортной для развития эмбриона и любые нарушения и погрешности в содержании маточных белков и состоянии самой половой системы коровы могут вызвать побочную эмбриональную смертность.

Наличие воспалительных процессов в половой системе и низкое содержание интерферона крови оказывают очень сильное влияние на гибель эмбрионов в этот период.

Имплантация – следующий критический период

После освобождения от прозрачной оболочки наступает удлинение и рост эмбриона. Как раз 9-10-й день – это увеличение размеров эмбриона. Если эмбрион в оболочке имеет размер 150-180 микрон, то здесь доходит до 1 см, и происходит его тесный контакт со слизистой оболочкой матки: так называемый процесс имплантации.

Имплантация происходит у КРС с 10-го по 15-й день, и это очередной критический период, в который возможна эмбриональная смертность.

Она повышается в разы, если какие-то некомфортные условия внешней среды будут действовать на развивающийся организм, а именно: наличие воспалений, или слизистая недостаточно восстановлена после лечения эндометритов йодсодержащими препаратами и другими лекарственными средствами, обладающими прижигающим эффектом, либо слизистая недостаточно разрыхлена из-за малой выработки гормона прогестерона.

60 важных дней

После имплантации эмбриона начинается плацентация плода, и по завершении периода плацентации (где-то к 60-му дню) у КРС смертность и потери стельности уменьшаются. В этот период только аборты и мини-аборты могут привести к потере стельности. Большая часть эмбриональной смертности происходит до 56- 60-го дня после осеменения.

Почему говорится, что эмбриональный период длится до 45-го дня, но потери стельности наблюдаются и до 56-60-го дня? Потому что если гибель эмбриона случилась до 15-го дня после осеменения, то животные приходят в охоту через нормальный промежуток времени: через 18- 24 дня после осеменения. Если же эмбриональная смертность прошла после 15-го дня, то цикл удлиняется.

Эмбриональная смертность, которая произошла сразу после 15-го дня, увеличивает половой цикл до 25-35 дней (это считается ранней эмбриональной смертностью). Поздняя эмбриональная смертность – это период перед плацентацией и в саму плацентацию. Поздняя эмбриональная смертность увеличивает продолжительность интервала до повторного прихода в охоту до 50 и более дней.

Наверняка каждый животновод в своём хозяйстве сталкивался с такой ситуацией: выписывается список животных на проверку стельности ректальным методом или УЗИ-сканером, и оказывается, что из этого списка часть животных приходит в охоту.

Как раз наличие такой охоты и является свидетельством того, что животные были оплодотворены, но в какой-то период (до 60-го дня) произошла гибель эмбриона.

Именно это является основной причиной прихода в охоту животного, при этом жёлтое тело, поддерживающее стельность коровы, рассасывается не сразу: эмбрион гибнет, а жёлтое тело продолжает существовать и выделять в кровь прогестерон. Пока прогестерон в крови держится на высоком уровне, корова в охоту не придёт.

Иллюстративное фото из открытых источников

Влияющие факторы

Наибольший процент эмбриональных потерь приходится на период с 28-го по 56-й день. У КРС, особенно у животных молочного направления, к увеличению эмбриональных потерь приводят такие факторы, как:

- Отрицательный энергетический баланс.

- Заболевания коров (в том числе послеотёльные заболевания половых органов).

- Неоптимальное время осеменения (слишком поздно или слишком рано).

- Нарушение гормонального баланса.

- Иммунологические причины.

- Подбор быков – их происхождение и иммунологический статус.

- Недостаточноть функции жёлтого тела.

Все знают, что телёнок максимально набирает вес в последние 2 месяца стельности, но при этом забывают, что на начальной стадии роста от нескольких микронов до сантиметра эмбрион остро нуждается в некоторых витаминах. Особенно важны витамины А и Е, а также микроэлементы Zn, Co, Cu, Ca, Fe, и как следствие, недостаток или неадекватное соотношение этих элементов также может привести к эмбриональной смертности.

Кроме того, факторы, влияющие на величину эмбриональной смертности:

- Генетические особенности коровы и быка (носительство гаплотипов).

- Хромосомные аномалии эмбриона.

- Возраст коровы (чем старше животное, тем выше уровень эмбриональной смертности).

- Заболевания, сопровождающиеся повышением температуры тела.

- Стресс (тепловой, технологический).

- Задержка овуляции (снижена фертильность яйцеклетки).

Вирусные, бактериальные, протозойные инфекции приводят к эмбриональной смертности, косвенно или напрямую повреждая эмбрион и поражая среду его обитания. Они вызывают гибель или задержку деления клеток и хромосомные нарушения (уродства) (перинатальные потери до 40%):

- Для раннего эмбриона наиболее опасны вирусы инфекционного ринотрахеита и вирусной диареи: беспороговые инфекции (аборт в первой половине).

- Трихомоноз – аборты в первый триместр, мацерация или резорбция плода, пиометра.

- Вибриоз – вибриозный аборт, задержание последа, метриты, вагиниты, субинволюция матки, персистентные жёлтые тела и кисты яичников, многократные безрезультатные осеменения.

- Эндометриты приводят к деструкции эндометрия (морфологически и анатомически меняют состояние слизистой оболочки), нарушается функция маточных желёз (как следствие – недостаточное питание для эмбриона), происходит выброс простагландинов (вызывает разрушение жёлтого тела), изменяется кислотно-щелочное равновесие.

- Дисфункция яичников (гипофункции, кисты) – это прямое отражение гормонального дисбаланса, и такое нарушение ведёт также к повышению уровня эмбриональной смертности.

- Маститы.

- Заболевания конечностей.

- Заболевания других органов и систем.

В вышеприведённой таблице указаны четыре вида гормонов. Играющие максимально важную роль в поддержании жизнедеятельности эмбриона выделены шрифтом.

Профилактика

Для понижения процента эмбриональной смертности в хозяйствах:

- Перед осеменением исследовать животное на наличие эндометрита.

- В момент осеменения животному ввести препараты интерферона (МИКСОФЕРОН, МУЛЬТИФЕРОН) – для санации организма от вирусных заболеваний, при этом именно инъекция миксоферона или мультиферона позволяет обеспечить максимальное наличие маточных белков для эмбриона в период с 7-го по 8-й день для его полноценного питания.

- Также в момент осеменения ввести препарат СУРФАГОН в дозе 5 мл (25 мкг) – для поддержания формирования жёлтого тела беременности (стимулирует выработку ЛГ).

- Для подготовки слизистой матки (разрыхления слизистой для более качественной имплантации эмбриона) на 5-й день после осеменения пролонгированный концентрат прогестерона – препарат ПРОГЕСТАМАГ в дозировке 10 мл однократно.

Применение вышеизложенной схемы позволит значительно снизить процент эмбриональной смертности внутри хозяйства.

С уважением,Кузьменко Ольга Владимировна,директор ТОО «КазВетСнаб»+7-708-475-26-44

www.kazvetsnab.kz

Источник: https://agroinfo.kz/embrionalnaya-smertnost/